玻璃钢全向天线:为何成为无线通信的较好选择?

你是否曾好奇,无线通信在复杂恶劣环境中如何保持信号稳定,且能覆盖各个方向而不会遗漏...

起飞顺利、画面却时好时坏?同样功率下,有的机型能飞两公里,有的几百米就雪花。问题多半出在“无人机板状天线”——看似一块板,里面有门道。

1. 什么是“板状天线”,它都长什么样

“板状”指低剖面、可贴合机体的平面天线,常见形态包括:

微带贴片(Patch):方/圆形金属贴片+地板,厚度薄、增益可控,适合定向链路与GNSS。

倒F/多谐振平面天线(PIFA/IFA):带状辐射臂+短路针,体积小、带宽中等,适合2.4/5.8G图传。

缝隙/槽缝天线(Slot):金属面开槽,机械强度好,能与机壳一体化。

板状阵列/相控阵:多单元合成高增益波束,适合远距定向图传或地面站。

它们的共同点是:轻薄、低风阻、易集成,非常适合无人机机体。

2. 频段与任务匹配:别乱用一副天线打全场

遥测/控链(Sub-GHz / 900 MHz/1.4 GHz 等):抗遮挡、穿透力好,可用小尺寸PIFA/Slot;增益不必太高,稳定更重要。

图传(2.4 GHz / 5.8 GHz):带宽与速率优先。机载侧多用板状全向/宽波束,地面站可用板状定向平板或阵列拉距离。

GNSS/RTK(L1/L2、B1/B2、E1/E5 等):优先圆极化贴片,看轴比(AR)与相位中心稳定性。

4G/5G/NB-IoT 伴生链路:多频共存,需多端口或宽带板状方案并注意隔离。

3. 关键性能指标:把体验写进指标里

S11 / VSWR 与带宽:目标频段内 S11 ≤ −10 dB;多姿态下保持余量。

效率与增益:效率越高越省电、越远。机载全向天线常见 −1~+3 dBi;地面定向平板 8~18 dBi。

方向图与波束宽度:看主瓣是否被机臂/电池“截断”;飞行俯仰时仍需覆盖地面站方位。

极化:图传多为线极化;GNSS必须圆极化并关注轴比(<3 dB为佳)。

隔离度:多天线同机时(图传+控链+GNSS+蜂窝),端口隔离度≥15–20 dB更安心。

相位中心与群时延:GNSS测绘必看,关系到厘米级定位的“漂不漂”。

4. 材料与结构:薄一点、损耗小一点

介质板:FR-4便宜但损耗大;需要远距/高增益时用低损耗板材(PTFE/Rogers类),插损与温漂更可控。

地板与参考面:贴片对地敏感,地板尺寸≥0.5λ更稳;太小会掉增益、方向图畸变。

馈线与连接器:短平直优先,少转弯;U.FL/MMCX接头要限次插拔并做拉力防护。

天线罩(Radome):材料介电常数与厚度会改共振点;上罩后再调,不要“裸板调、装壳崩”。

5. 机体集成:位置比匹配更重要

远离噪声源:电机、ESC、电源线圈都是宽带“噪声炮”。GNSS板状贴片尽量布在机背中心,离电机≥10–15 cm。

避开大金属:碳纤维、金属云台、散热片会反射/吸收;图传天线尽量伸到机体边缘或“开阔窗口”。

多天线布阵:图传与控链正交放置、增加物理间距;必要时加屏蔽与陷波,提高隔离度。

走线地回流:CPWG 50 Ω控阻,过孔栅栏围边,减少杂散辐射与环境耦合。

6. 设计抓手:几条算式把握七八成

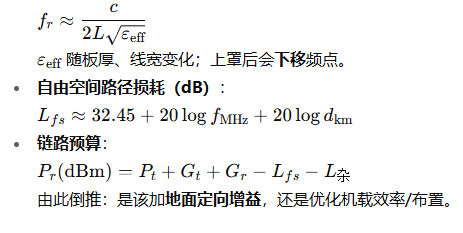

微带贴片一阶谐振(长边方向):

7. 典型方案与取舍

航拍/消费机:机载2.4/5.8 G板状全向 + 地面定向平板(≥12 dBi);飞行姿态变化大,机载方向图必须均衡。

测绘RTK:顶部大尺寸圆极化贴片(多频同轴馈电),护远电机;下方图传板状与控链分离摆位。

工业巡检/安防:低速、长待机,倾向Sub-GHz板状PIFA稳定控链 + 2.4 G图传;穿管廊/厂房时更抗遮挡。

远距定向:机载中等增益板状+稳定云台或电子稳波束,地面大号平板阵列;优先保证瞄准与跟踪。

8. 调测流程:用数据说话,不靠感觉

原型预扫:VNA扫2.2–2.6/5.5–6.1 GHz,看S11与共振点;加上外壳、泡棉再扫一次。

匹配网络:预留π型位;先调虚部到0,再把实部拉到50 Ω。每改一次器件,都同步看效率。

OTA与方向图:在暗室做TRP/TIS与姿态扫描,确认主瓣不被机臂/电池切掉。

实飞回放:记录SNR、丢包、重传、EVM与姿态/距离的关系;发现盲区再改天线/摆位。

GNSS专项:看轴比、相位中心偏移和CEP;电机满载、云台动作时复测抗干扰。

9. 共存与法规:别让认证拖项目后腿

共存:图传/控链/蜂窝/GNSS分区放置、交叉极化、时分/频分调度;必要时加入滤波与陷波单元。

法规:关注地区发射功率、带宽与占空比限制;复用带认证模组时,一旦天线形态/增益变化,整机仍需复评估。

10. 量产一致性:把波动锁进公差

板材与铜厚:与板厂约束介电常数与厚度公差;关键型号用低损耗料避免批差放大。

连接器与线缆:限定插拔次数与弯折半径;飞行震动环境要点胶/限位。

天线罩与喷涂:导电涂层须留电磁窗;三防漆/灌封前后都要复测S11与效率。

抽检闭环:首件—换料—季节切换做S11+OTA双抽检;建立姿态-性能数据库。

11. 常见“坑点”与对应解法

碳纤维上机:等效金属,严重吸收;改用非导电覆层或在天线区切窗。

天线压在电池上:被大金属近场耦合,效率暴跌;移到边缘或加支撑层拉开距离。

馈线太长:0.81 mm射频同轴每米数dB损耗,短即是增益;布局时先定天线路径再定主板。

只看S11不看方向图:低反射≠能打远;记得看辐射效率与姿态覆盖。

GNSS误把线极化当圆极化用:多路径与仰角弱信号全吃亏,定位抖动根除不了。

12. 快速选型清单

消费航拍:机载2.4/5.8 G板状全向(中宽波束)+ 地面12–14 dBi平板;GNSS用大尺寸圆极化贴片。

测绘RTK:双频/三频圆极化贴片+金属地板,控链走Sub-GHz板状,图传独立板状并正交放置。

厂区巡检:优先Sub-GHz板状提升连通率,图传保底2.4 G板状;多机编队加隔离与时分。

极限远距:机载中等增益板状+姿态稳定方案;地面采用多单元平板阵列与自动跟踪云台。

无人机的链路体验,不在最后那一格信号条,而在前端每一个细节:板状天线的形态、材料、位置、匹配、方向图与共存。先把位置定对、把地与净空理顺,再用匹配与测量收尾;需要距离时让地面定向增益发力,需要可靠性时把效率与隔离做扎实。做到这些,图传不再忽远忽近,定位也能稳稳落在应有的位置。